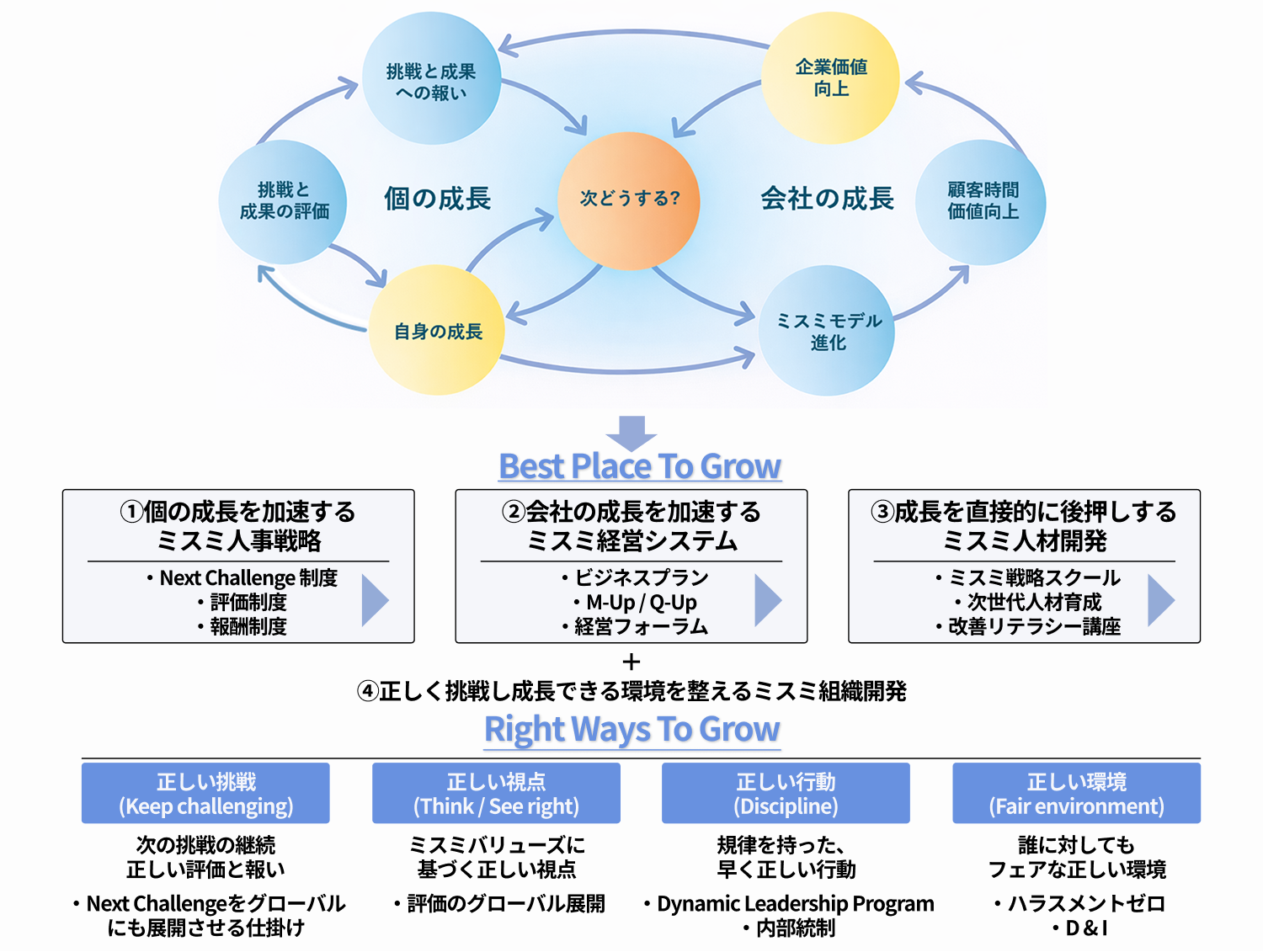

「Best Place To Grow」であり続けるための4つの仕掛け

「Best Place To Grow」であり続けるための4つの仕掛け

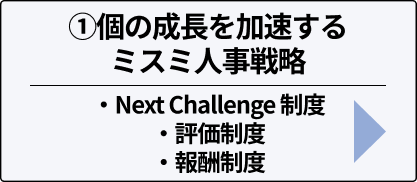

①個の挑戦・成長を加速するミスミ人事戦略

①個の挑戦・成長を加速するミスミ人事戦略

ミスミモデルの進化を図り、顧客の時間価値向上に貢献するために、当社グループでは

・高い成長志向

・戦略性

・能動性

を全社員が発揮すべき「実践力」として設定しています。

この「実践力」を発揮し、挑戦し、結果を出し、また次の挑戦に向かう。やった人(挑戦して成果を出した人)を正しく認識し、高く報いる。

これらを有機的、持続的に作動させるためには、整合する人事制度が必要です。当社グループでは、23年度より以下を「ミスミグループ共通の人事戦略」として定め導入を進めています。

Next Challenge制度 (NC制度)

Next Challenge制度 (NC制度)

社員が自身のキャリアに対して「次どうする?」を自発的に選ぶ仕組みです。この仕掛けには下記の「次の挑戦(XX Next)」があります。

Do Next: 現職を継続しながら、新たなテーマに挑む

Go Next: チーム、部門、企業体、地域などを跨いだ異動を行う

Up Next: 職位(メンバー→リーダー、リーダー→ディレクターなど)を超える昇進昇格について自発的に手を上げる仕組み「飛び級」も可能(リーダー→部門長など)

Be Next※: 同職位内の区分も自ら手を上げ「昇格」する仕組み

シニアNext※: 定年再雇用を迎える社員に対する「次の挑戦」を選定する仕組み※日本のみを対象とした制度

中でも当社ユニークな仕組みは「Do Next」と「Go Next」です。社員は、基本的には自主的なキャリア選択により、異動する・しないを決めることが出来ます。

しかし、「正しい挑戦」(「Keep Challenging」)の指針に沿って、現在に安住せず、常に「次どうする?」を問い続けてもらうためには、社員が一つの職場に長年「固定化」することは成長の妨げになると考え、DoおよびGo Nextでは、毎年、社員の「現職」を「白紙」にし、

現職を続けたい場合も、異動したい場合も、希望する組織に「応募」して自分の職場を決めることを求めます。組織側も自組織の社員を「次の挑戦」に向けて後押ししつつ、自組織に人材を集められるよう、自組織の魅力を高めることが求められます。

いわば、社内を「労働市場化」して、常に次の挑戦に向けた多様なキャリア選択肢、多様な組織編成が可能になるような仕掛けとなっています。

また、Go Nextは国や職種を跨いだ挑戦が可能になっています。

なお、「社員の次の挑戦」を測る指標として、当社グループでは、社内の流動性をKPIとして設定しています。

現在の日本における流動率 (Next Challengeを通じた流動率) | 当面の目標値 (年間の流動率) |

| 18% | 20% |

評価制度

評価制度

ミスミ・バリューズの発揮度合(実践力)とその結果を問う評価の2モジュールから構成しています。

実践力評価: 成長性、戦略性、能動性、組織活用度について、実際に発揮された「行動」(ミスミ・バリューズ実践力)を評価する仕組み

成果評価: ストレッチな目標に対する達成度を評価する仕組み

実践力評価に使用される項目は、「正しい視点」(「Think/See right」)の指針に従い、ミスミ・バリューズに基づく思考と実践を表す具体項目として職位・職種を問わず「ミスミで働く社員」に求める最重要要素として、グローバルに共通の設定としています。

成果評価では、各組織の「ビジネスプラン」(後述)に設定されたストレッチの度合いと同じストレッチ性を各個人の目標に予め折り込むことで、全組織で戦略と整合した目標に向けた挑戦を引き出すとともに、社員の挑戦や成果を正しく認識し、正しく報いる仕掛けとしています。

報酬制度

報酬制度

「正しい視点」(「Think/See right」)の指針では、社員の挑戦や成果を正しく厚く報いることを目指しており、「やった人(挑戦し、成果を出した人)」に市場上位の総報酬水準で報いること、を当社グループでは報酬の基本コンセプトとしています。

そのコンセプトに適した報酬を各地域の習慣・法的枠組みに即した形で設定しています。

たとえば、ミスミ日本地域においては、社員の報酬構成や運用を下記のように設定しています。

基本給: 職責に応じた基本報酬

P賞与: 組織の「成長度合い」に応じた賞与

B賞与: 全社の「利益創出」に応じた賞与

株式報酬: 幹部社員に対する中長期貢献への報酬

これらのミスミ人事戦略の取組みは、まずは日本で先行導入しています。今後、各国の事情に合わせた形に調整を加えながら、順次、グローバルへの展開を予定しています。

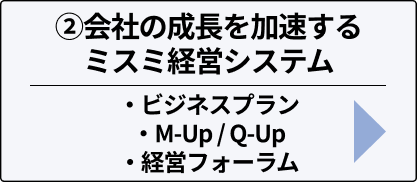

②会社の挑戦・成長を加速するミスミ経営システム

②会社の挑戦・成長を加速するミスミ経営システム

ミスミモデル進化を通じて顧客時間価値向上を実現するには、社員個人の挑戦を組織として「束ね」、戦略的に挑戦していくことが必要です。

当社グループは、下記の経営システムを通じ、常に組織としての取組み自体の進化を模索、ミスミモデル進化に向けた組織の戦略的束ねと挑戦・成長を強化しています。

ビジネスプラン

ビジネスプラン

当社グループでは、幹部社員自らが「成長戦略」(ビジネスプラン)を描き、その実行も自ら担う、という「経営者」としての職責遂行することを求めています。各組織がビジネスプランを描くことにより、対峙する市場(お客様、同業他社、市況等)や自社のコンピタンスを的確に踏まえた、極めて実効性の高い、中長期の「事業戦略」を策定、発動させることが出来ます。

ビジネスプランはまず「戦略」を策定し、その戦略の方向性が承認されれば、数値を設定して「予算」を設定、承認された範囲は自己裁量にて戦略を実行することが可能です。

「企業体」や「プラットフォーム」レベルのビジネスプランは複数の統括G役員により徹底的に討議され、自組織のみならず、他組織との連携等も含めた戦略性・妥当性を持ったプランとして練り上げられます。その後は、各組織の戦略でありながらも、「ミスミの戦略の一環」として、そのプランの達成を全社として支援します。

ビジネスプランの策定はまた、「自ら描く」ことで、幹部社員の「成長志向」「戦略性」「能動性」を飛躍的に高め、強いコミットメントを引き出し、幹部社員の育成にも大きく寄与します。

M-Up/Q-Up

M-Up/Q-Up

ミスミモデル進化への取組みをグローバルに徹底し、また、その進捗や大きな成果を全社として確認、賞賛、共有するため、全社での「M-Up(MISUMI-Model Up)」と主に生産系組織における「Q-Up(Quality-Up)」を毎年実施しています。

M-Upは、各職場における(あるいは組織横断的な)ミスミモデル進化の取組みと成果をまずは各地域で「予選」を通じて審査し、予選を通過したテーマはグローバルのミスミを5ブロックに分けた「ブロック本選」にてコンペティションを行います。

ブロック本選を勝ち抜いたテーマは「グローバル決勝」にて発表し、最優秀賞などを決定します。Q-Upも同様のプロセスを経て、グローバルの優秀賞を決定します。

ブロック本選や決勝などで、各地域の様々な取組みをグローバルに共有することで、相互の学びを最大化し、更にミスミモデル進化への加速を図る、当社グループにとって重要な「ミスミモデル進化」の場となっています。

経営フォーラム

経営フォーラム

当社グループでは、経営トップが社員と直接対話をする場として、「経営フォーラム」を年間を通じて開催しています。

経営課題や重要戦略の進捗を共有し、質疑や討議を通じて、経営層と社員との問題意識の共有、相互理解、組織を超えた連携などを図ります。

経営フォーラムは全社レベルでの開催の他、各企業体/プラットフォームや部門といった組織レベルなど、様々なレイヤーで開催されます。

当社では、経営フォーラムを、各組織のリーダーとメンバーのコミュニケーションを活性化させる場としてだけではなく、育成の場、組織開発の場として重視し、フォーラムが全社で活発に実施されるよう、フォーラム推進委員会を全社に設置、各組織の委員がフォーラムの実行を主導しています。

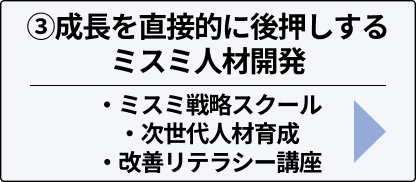

③成長を直接的に後押しするミスミ人材開発

③成長を直接的に後押しするミスミ人材開発

ミスミモデル進化に向けた社員の挑戦と成長、組織の成長を更に確実にするために、当社グループでは「一般的には無い」ミスミユニークな人材開発の場を提供しています。

ミスミ戦略スクール

ミスミ戦略スクール

当社は経営トップが自ら教鞭をとり、「リーダー」に必要な視座と戦略思考能力を鍛え、また、ミスミモデル進化という使命達成のために、自分達が何をすべきか、を徹底的に考え抜く講座を、中堅社員以上を主に対象とし、年間を通じて開講しています。

講座は事前準備(課題図書、課題レポート等)、1日以上にわたる講義(討議含む)、事後レポート等などが課される、非常にインテンシブな内容となっています。

「理論と実践」の両輪を兼ね備えた講座は実効性が極めて高く、社員は受講を通じ、「共通言語」と戦略思考、変革への覚悟を具備することが可能となります。

次世代人材育成

次世代人材育成

「将来の幹部候補」を選定し、近い将来に「経営層」の一員になることを想定して、統括G役員全員で候補者を育てるという他に例を見ない次世代人材の育成を行っています。

この仕組みは候補者本人には非公開で行われていますが、育成状況や業務執行状況などは、統括G役員間で定期的にモニタリングされています。