INTERVIEWS

インタビュー

第43回大会 ミスミ賞

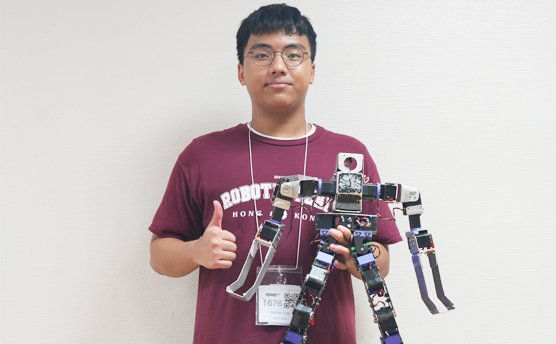

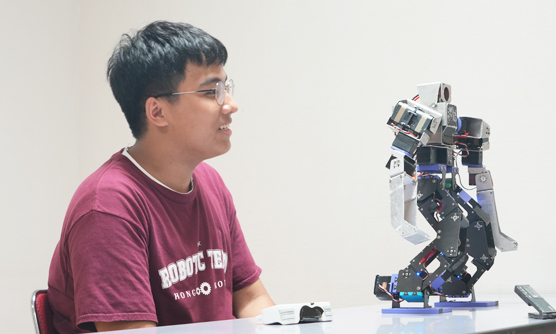

Buddhist Ho Nam Kam College/BigHead Ting

- 庄 興庭(チョン・ヒィンティン)さん

チームの伝統を形づくる、大切な“BigHead”

今大会の決勝トーナメントに出場した『BigHeadTing』。試合では、リングサイドでの緊急修理によるペナルティをものともせず、3ダウンを連取して勝利。チーム名“BigHead”という名前に込められた思いを語ってくれました。

優れたロボットの構造や攻撃技術が学びに

ミスミ賞の受賞、おめでとうございます。自己紹介をお願いします。

庄さん:ありがとうございます。庄興庭、17歳、高校3年生です。

『BigHead』チームとは、どんなチームなのでしょうか?

庄さん:今回、ROBO-ONEのために日本に来た『BigHead』チームは10名で構成されています。そのうち8名は15歳から17歳の高校生です。残りの2名は卒業生ですが、ロボットに非常に情熱を持っており今回一緒にROBO-ONE大会へ参加しました。

BigHead Ting

-

Concept

伝統、伝承、伝説

-

Weight

3770g

-

Height

50cm

-

Axis

サーボモーター27個

香港ではどんな二足歩行ロボットの競技が行われているのでしょうか?

庄さん:香港には「ロボットオリンピック」という大会があり、シンプルなモーターを使ったロボットからヒューマノイドロボットのコンテストまで、50以上の異なる競技が提供されています。私たちは主にこの大会のヒューマノイドロボットカテゴリーに参加していて、格闘競技のほか、ランニング、サッカー、ダンス、体操などに出場しています。

ROBO-ONEに参加してみて、いかがでしたか?

庄さん:今までさまざまなロボット競技会に参加してきましたが、ROBO-ONEは初めての参加でした。ROBO-ONEは私がこれまで参加した中でも、最も強力な二足歩行ロボットたちが集まる競技会でした。今回は予選がバトル競技だった為、パフォーマンス披露や床運動競技など他種目の準備が不要で大会に向けた準備はしやすかったです。また大会中には、多くのロボットの優れた構造やユニークな攻撃技術を見ることができて非常に勉強になりました。

チーム初のロボット“BigHead”

庄さんがロボットに触れるきっかけは何からでしたか?

庄さん:きっかけは、ロボットアニメです。テレビで観たロボットアニメに興味が湧き、私たちの中学校の課外活動の1つとしてロボティクス開発チームに参加しました。モーター単体から学び始め、現在ではヒューマノイドロボットを製作しています。

庄さんはどんな環境でロボットを作られているのですか?

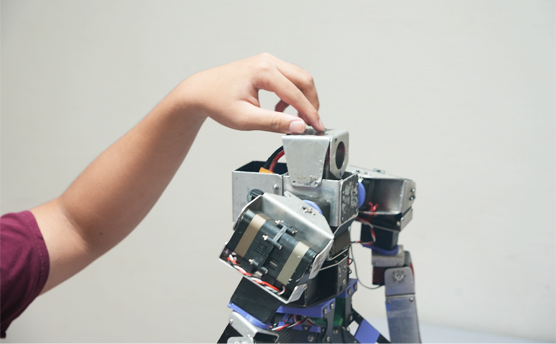

庄さん:日本のロボットはCNC*1を使用して金属部品を作成し、より強力で完璧なロボットの動きを実現しています。しかし、私たちの学校にはこれらの設備がないので、2Dないし3Dの設計ソフトウェアを使用してロボットの部品を設計し、工場に発注するか、学校の3Dプリンターで製作します。使用する工具は木槌、万力、はんだごてなどです。作業中には、ボール盤*2やノコギリなども使用します。その結果、部品の寸法が不正確になってしまうので、ロボットの構造をシンプルに保つ必要があります。

ロボットを製作していて楽しかったこと、苦しかったことをそれぞれ教えていただけますか?

庄さん:私はロボットアニメが大好きなので、動いたり走ったりするロボットを製作できた時には、大きな達成感があります。 大変なのは資金面ですが、過去のロボット競技会で企業からのスポンサーシップを得ることができ、おかげでROBO-ONEにむけて全9台のロボットを製作することができました。

『BigHead Ting』の“BigHead”はチームメイトと共通ですね。“Ting”も含めた名前にはどんな思いが込められているのでしょうか?

庄さん:私たちの学校で2006年に初めて製作されたヒューマノイド戦闘ロボットが『BigHead』でした。当初製作していたロボットは非常に不器用で、腕ではなく、大きくした頭を使って相手を倒す手法をとっていたことから『BigHead』という名前が付けられました。その後製作されたロボットも、多くの先輩たちから教えられた技術であるという思いを込めて、『BigHead』から始まる名前が付けられています。今回の『BigHead Ting』もその一つで、最後の『Ting』は私の名前から取っています。

『BigHead』には歴史が宿っているのですね。

庄さん:『BigHead』の頭のデザインがシンプルなのは、当初私たちが持っていた工具が簡易的なものだったためです。それらの工具を使って、四角と円で構成されているこの頭の形を作り上げました。

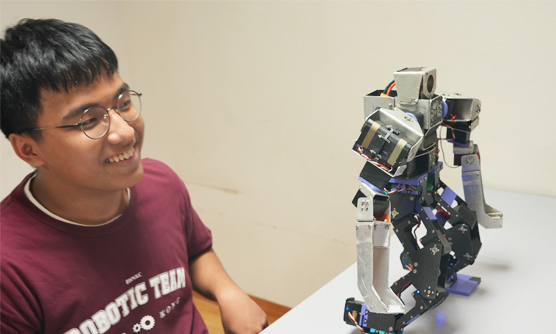

『BigHead Ting』が、他のロボットと比べて有利な部分はどこですか?

庄さん:『BigHead Ting』の特徴は、相手の背後を攻撃しやすい手のデザインです。過去に先輩たちが製作したロボットの構造を参考にし、何度も改良して作り上げました。3Dプリントされた部品と金属またはCFRP*3の部品を組み合わせるために、三角形のほぞ構造を取り入れることで、部品の精度と強度を高めています。

逆転勝ちは「BigHead」Family全体の勝利

決勝トーナメントではマシントラブルに見舞われ、修理後に2ダウンのペナルティから逆転勝ちするという印象的な試合がありました。どんな状況だったのでしょうか?

庄さん:対戦相手は同じチームの『BigHead Ching』でした。修理が必要になった時には、彼が対戦相手にも関わらず必要な部品を提供してくれたり、先輩も3階の控室まで走って部品を取りに行ってくれて非常に感動しました。2ポイント差で負けている状況でも私自身はプレッシャーを感じていませんでしたが、ポイントを1つ1つ取り戻してサポートしてくれた対戦相手と先輩に報いたいと思っていました。最終的に奇跡が起こり、勝利を収めることができたのは『BigHead』Family全体の勝利だと思っています。

これからの『BigHead Ting』について教えてください。様々な技術の進歩が著しいですが、どのように新しい技術やツールを知り、ご自身のものづくりに取り入れられていますか?

庄さん:私は様々な競技会に出場し、参加者との交流を通じて新しい知識や情報を学んでいます。例えば、アメリカの競技会に参加することでロボットを自動化する基本を学び、ROBO-ONEでは、より高度なロボットの構造について学びました。将来的には、今回学んだロボットの構造と自動化を組み合わせて、さらに強力な『BigHead』を製作していきたいです。

ロボット製作を通して、成し遂げたいことはありますか?

庄さん:私は将来、エンジニアになりたいと考えています。まずは『BigHead Ting』の構造を改善するために、ミスミ賞を活用して複雑な機械部品をつくってみたいです。また今後は、自動化ロボットの開発に力をいれたいと考えています。今回、同じチームで出場した『BigHead Ho』が自動化した機体でベスト32に入り、自律ロボット賞を受賞することができました。チームにとって非常に励みになります。

- *1 エンドミルとテーブルの移動がコンピュータで制御された切削加工機械。

- *2 垂直に貫通穴をあける加工機械。

- *3 炭素繊維で強化された樹脂素材。一般に流通している板素材の中では軽量・高強度だが、高価であり、加工も難しい。カーボンファイバー。