INTERVIEWS

インタビュー

第43回大会 ミスミ賞

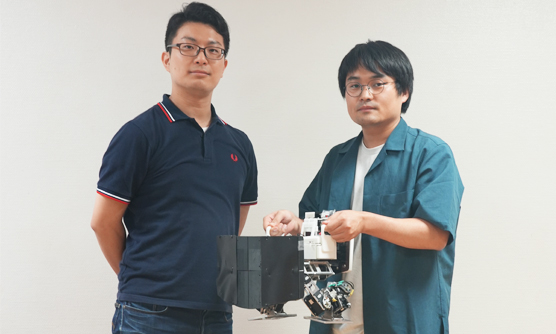

長岡動物園/elephant

- 岩本 慎太郎(いわもと しんたろう)さん

- 塩谷 昌行(しおたに まさゆき)さん

苦しさの先にある “夢の続き”

ともに学生時代ロボコンを経験したお二人が、社会人でのステージとして選んだのがROBO-ONEでした。非常にユニークな見た目と戦い方で注目を集めた『elephant』の製作を通してお二人が感じる、ロボット製作の魅力を語っていただきました。

主流のロボットと同じことをやっても面白くない

お二人がROBO-ONEを知ったきっかけと、参加するきっかけを教えていただけますか?

岩本さん:私は福島県出身で、小学生か中学生の頃に近くにあったスパリゾートハワイアンズでROBO-ONEのイベントを目にしたことがきっかけです。当時のテレビ番組でもROBO-ONEを観ていました。しかし、地元でロボットに触れることができる機会は少なく、高専への入学を機に別の大会にはなりますが高専ロボコン に参加し始め、大学まで続けていました。そして卒業後、社会人になるタイミングで、ずっと挑戦してみたかったROBO-ONEをやろうと、大学ロボコンで一緒だった塩谷くんを誘いました。私は、回路とプログラムを担当しています。

塩谷さん:高専ロボコンや大学ロボコンに参加する中でROBO-ONEという競技を目にして知っていました。しかし私はロボコンでずっとメカ設計を行っていたので、二足歩行ロボットの機体を作ることはできても、動かすのは難しそうというイメージでした。そのため、積極的に参加しようと思ったことはありませんでしたが、岩本くんに「制御は自分がやるから、ハードウェアが欲しい」と言われ、挑戦してみようと思い、ハードウェアを担当しました。

elephant

-

Concept

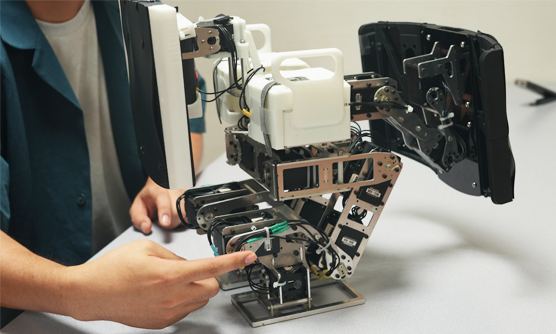

低重心で重厚感のあるロボット

-

Weight

3980g

-

Height

34cm

-

Axis

サーボモーター15個

ROBO-ONEに初めて参加されたのはどの大会だったのでしょうか?

塩谷さん:第15回ROBO-ONE Lightに『robotis_mini_customize』で出場して、ダイナマイザー賞を頂いたのが始まりです。今回の『elephant』に直接繋がる最初の機体『amoeba』で出場したのは、第20回ROBO-ONE Lightで、ここでもダイナマイザー賞を頂いています。チームとしては他にROBO-ONE auto*1や新ROBO-剣*2にも出場しています。

見た目から個性的な『elephant』は、どんな考え方で製作されたのでしょうか?

岩本さん:個性的なロボットになったのは、他の参加者に「本当にやるんだ、それ!」と驚いてもらえる主流でない方向性を採りたかったからです。モチベーションの一つとして、周りの参加者をニヤッとさせるようなロボットを作りたい気持ちがありました。

塩谷さん:理由は主に2つあったと思います。1つ目に、ROBO-ONEでは強力でスピードの速いサーボを多く搭載するという考え方が主流な中、それと同じことをやっても面白くないと思ったからです。2つ目は、手に入るサーボモーターがパワーはあるもののスピードが出ないという環境的な要因があったことです。そのため、「サーボのスピードが出なくても戦える機体」、徹底的な低重心と低身長から、パワーのある攻撃を出すロボットというコンセプトになりました。

岩本さん:僕たちのチームの特徴は、最初にロボットのキャラクターを設定して、そこに沿うように2人で開発していくことです。今回の『elephant』では、どっしり構えて大きい盾で相手を押していくような、そういうキャラクターを意図していました。本当は前面にもっと大きな盾が付いていたのですが、重量や重心の問題が解決できずに直前で大きな仕様変更をしました。一方、姿勢や低重心でパワーのある前進などには最後までこだわり抜き、コンセプト面の目標は達成できたと思っています。

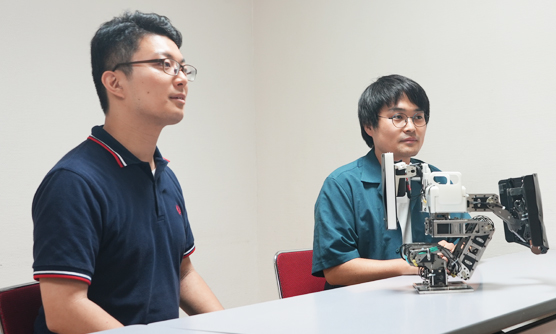

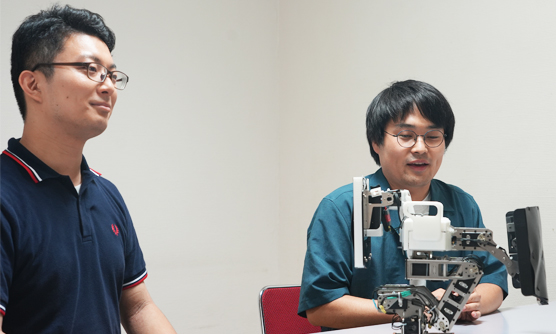

左から

岩本 慎太郎(いわもと しんたろう)さん

塩谷 昌行(しおたに まさゆき)さん

届いた部品に新しい時代を感じた

お二人の拠点は関東と関西で離れているそうですね。今回の『elephant』も含め、どのような方法で機体を仕上げられているのでしょうか?

岩本さん:直接会うのは大会直前のみで、基本的にはリモート会議を利用して開発しています。開発の最初には、ロボットの名前を決めることが恒例ですね。『elephant』はチーム5番目になるプロジェクトなので、『amoeba』の「a」から数えて5番目の「e」を頭文字にしました。この『amoeba』という機体はコンセプトを基本的な技術習得に置いた機体だったので、バトルが非常に弱い。他の参加者の方からも「綺麗だけどバトル弱いね」とよく言われていました。

塩谷さん:なので「次はバトルに強い4kg級の機体にしたい」と以前から話していました。サーボモーターが昨年の秋ごろに揃ったので、その後製作するロボットのキャラクターを話し合って決めていきました。

岩本さん:開発は時間を合わせた定期的なリモートミーティングの他にも、思いついたことをチャットに書き残しておいて、時間のある時に互いにリアクションするような方法も採っています。塩谷くんが機体設計を始めたら、その後のミーティングでは設計画面をオンラインで見せてもらいつつ、僕の方でソフト的な準備も並行して進めていく流れです。ただ、『elephant』の設計スタートは今年の6月とだいぶ遅く、部品が揃ったのも8月末でした。

塩谷さん:会議のログに8月31日に「重量オーバーだけどとりあえず送るわ」と書いてあるので、岩本くんの手元へ実機が届いたのは9月の頭ですね。

岩本さん:その後、僕のところで実際に機体を動作させながらフィードバックを行い、プログラムを組んで、可能であればアップデートパーツを塩谷くんに作って送ってもらうという流れでした。しかし、最後の方は時間が足りずに大会直前に塩谷くんの家に機体を送ってハードウェアのアップデートをかけ、大会直前に僕が到着してからソフトウェアをアップデートして、本番へ向かうというぎりぎりな場面もありました。

塩谷さん:本当は岩本くんに機体を送って、フィードバックをもらって、また作り直して、という流れを何度かやりたかったのですが、スケジュールがどんどん遅れてしまって、大会直前になってしまうのが実状でした。勤めている会社のご好意で機械加工の設備を貸していただいたり、自宅にある3DプリンタやCNC*3といった設備も併用しながら何とか製作しました。今回の『elephant』も大会前日の金曜日から3Dプリンターのパーツを夜通し印刷して差し替えて形になりました。

リモートならではの難しさなどはありませんでしたか?

岩本さん:実際に仕事でやっている商品開発に近いようなフローなので、それほど違和感はありません。ただ、大学ロボコンや高専ロボコンで経験した泊まり込みで開発して、その場で部品を製作して組むようなことはできないので、アップデートの速度に関してはリモートの課題です。

塩谷さん:ミスミさんのほうで、板材を購入する際に穴をあけたり、形状を指定して送っていただけるサービスがあるので、それを利用して岩本くんにパーツを送る工夫をしていました。

岩本さん:加工された部品がたった2、3日で届いた時は驚きました。塩谷くんが「elephant」の足りない部品を僕の家を発送先にしてミスミさんに発注をかけてくれました。当初、「部品を送る」と連絡をもらった時この意味を理解していませんでしたが、届いた部品を見た瞬間にこれは時代が変わったなと思いました。

ロボット製作の楽しさや苦労した部分について

岩本さん:基本的に苦しいですね。僕が担当するソフトウェアは、最後に動きを吹き込むところが最も良いところで、最も責任があるところだと考えています。ロボット製作のバトンがあるとすれば、コンセプトづくりからハードウェアに渡って、最後の出場というゴールの前に、ソフトウェアが動きをつけます。そこまで仲間たちがかけた時間や思いが自分の肩にかかってくるわけです。かつて経験したロボコンでは、上手くいかない年でも何とかロボットをスタートゾーンに置いてスタートさせる。他人に時間を使わせた責任、想いを受け取った責任っていうのをずっと感じながら、「動かす」ことをやってきました。やはりその重圧は苦しいです。

苦しくても作り続けてこられたんですね。

岩本さん:僕は大きいロボットや高度なメカは得意ではないので、ひとりでは絶対に作れません。 人と一緒に、自分だけではできない価値を生み出すのは、ものづくりの根本的な喜びだと思います。やはりそういったところがどうしても嬉しくて、続けてしまいます。

塩谷さんはいかがですか

塩谷さん:高専の時は設計をメインで担当し、同時にチームのマネージャー役も務めていました。大会で自分たちのやりたいことをしっかり見せるために、何をやって何を妥協するのかというマネジメントを5年間担い、高専としては10数年ぶりに全国大会へ出場できた時は嬉しかったです。大学ロボコンでも同様に、設計を担当しつつ全体を統括するリーダーのような立ち位置でした。大会のような明確な目標に対してどう実現させていくかというプロセスには、難しさと同時に毎回面白みを感じています。

速いスパンでフィードバックが得られるのがROBO-ONE

ものづくりにつながる、ご自身の将来像をお聞きしてもよろしいですか?

岩本さん:年齢が30という節目を迎えたこともあって、最近職場でもよく聞かれる質問です(笑)。 私自身、子供時代にロボットを好きな人が周囲におらず、高専でやっと仲間に出会うことができたので、工学やロボットを好きな人たちを大事にしていきたいです。自身の製作や仕事を通して、ロボットが好きな“仲間”にとって良いものをつくり、将来的に恩返しができたらと考えています。

塩谷さん:私は誰かに恩返しというより、自分の力を発揮した結果、社会の役に立てればいいなと思っています。仕事も、趣味も、同じロボット製作ですが、これからも目標に向かって邁進していきたいです。そしていつか、「あのロボットを作ったのは僕です」と名乗れるような、有名なロボットを手掛けていきたいと思います。

お二人ともお仕事でロボットに関わられている中、なおロボット競技を続ける魅力をお伺いできるでしょうか?

岩本さん:なぜ続けているかと聞かれると、何となく夢の続きにいるような感覚にいるからだと思います。仕事はどうしても試行錯誤のスパンが長くなりますが、ROBO-ONEはより短いスパンで取り組めるので、学生時代に戻った気持ちになります。また、仕事とは異なるアンテナを張れるという利点があると思います。私自身がユーザーとしてROBO-ONEに参加することで、例えばミスミのサービスである「meviy(メビー)」の進化で様々なことができるようになったという情報も入りますし、塩谷くんもいろいろ新しい情報を集めて行動を起こしてくれます。

塩谷さん:「別世界を見る」という点で、岩本くんと同じですね。仕事でロボットを作ってはいますが、やはり分野が限定されてしまいます。ROBO-ONEやその競技会を通して幅広いジャンルにアンテナを立てることで、情報の水平展開を行い、斬新なアイデアができるのではと考えています。…あとは好き勝手作ることができるからですかね(笑)

岩本さん:それはあるね(笑)。

塩谷さん:利益や採算を度外視して、自分の作りたいものを作り、そして実際の試合で検証できる。 戦いに勝てば強いロボットですし、何か賞を頂くことができれば別の意味で素晴らしいロボットになります。ROBO-ONEはそういった意味でもとても楽しい場だと捉えています。

- *1 二足歩行ロボット協会が主催する、自律二足歩行ロボットによる格闘大会。

- *2 二足歩行ロボット協会が主催する、ロボットによる剣道大会。

- *3 エンドミルとテーブルの移動がコンピュータで制御された切削加工機械。