INTERVIEWS

インタビュー

第43回 大会 ミスミ賞

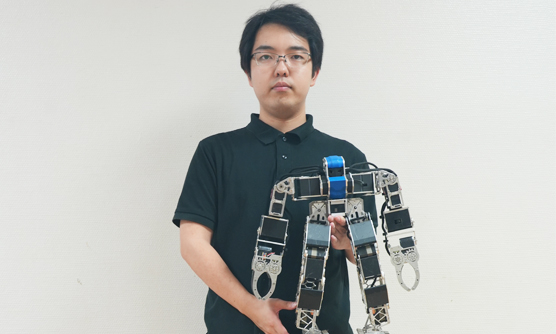

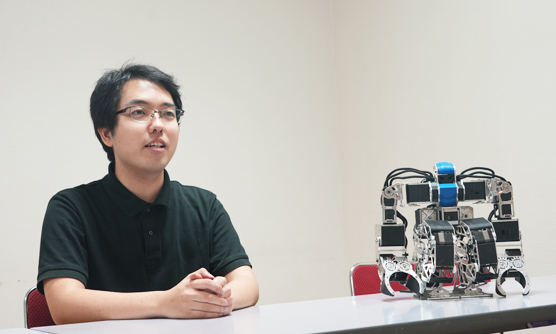

ニジガクロボ部 ぷくたい/<(クレッシェンド)

- 吉田 拓斗(よしだ たくと)さん

ものづくりの楽しさを伝えたい

今大会では順調に勝ち進んだ先で突然のトラブルによる棄権、そこから復活しての3位というドラマティックな戦績を刻んだ『<』。特徴的なロボット名にまつわるエピソードと「ときめき」について、強い思い入れを伺いました。

企業ブースと選手、二足のわらじで想定外の好成績

3位入賞とミスミ賞、おめでとうございます。大会全体の感想を頂いても良いでしょうか?

吉田さん:ありがとうございます。ミスミ賞は技術とデザインの両方が評価される賞だと認識しており、私自身の目標の一つでもあったので、受賞することが出来て非常に嬉しいです。

一方で、企業ブースと選手両方で参加している中で3位をいただけたことは嬉しく思いますが、ロボットの管理が十分にできなかったという反省点もあり、また挑戦したいです。

今大会は海外の選手も増えていて、若い世代が国境を越えて交流できる、非常に素晴らしい大会だと感じました。

<(クレッシェンド)

-

Concept

人とコンピュータの協奏

-

Weight

3500g

-

Height

43cm

-

Axis

サーボモーター21個

選手だけでなく、企業ブースにも出展されていたんですね?

吉田さん:はい。私は、ROBO-ONEに協賛させていただいている株式会社オリジナルマインドで開発を担当しています。代表的な製品は小型卓上サイズのCNCフライス盤「KitMill」(*1)ですね。企業としては、ものづくりの楽しさと夢を提供することを掲げています。そのため、私の作ったロボットを見て、学生さんやものづくりの担い手の方々に「ものづくりやりたいな」「ロボットを始めたいな」と感じてもらうことが目標です。

同僚の方の反応はいかがでしたか?

吉田さん:「まさかここまで強いとは思っていなかった」と褒めてもらいました。実際に企業ブースでは、「社員がずっと勝ち上がってるのであとで見に行ってみてください」と来場者の方を大会に誘導しやすかったのも良かったかもしれません。

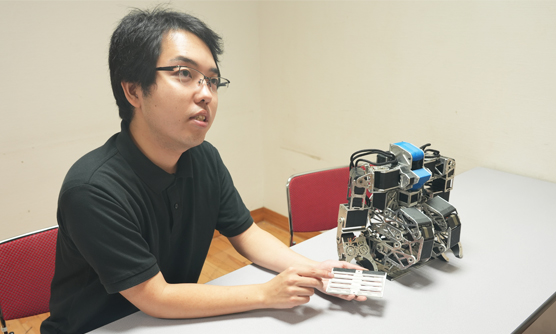

『<』は自社の機械で製作されたのですか?

吉田さん:今大会に出場した『<』は短期間での開発だったので、会社の機械をお借りして部品を2日、ソフトウェアの開発を1週間ほどで完成させました。学生の頃のように加工機の順番待ちがないのは楽ですが、お借りした以上は何かしらの形で会社に恩返ししたいですし、ロボットが歩かないとなると問題ですから、非常にプレッシャーも感じていました。しかし当日、企業ブースにいらっしゃるお子さんたちに「これで作ったロボットがあっちの会場で動いてるんだ」と話すと、目を輝かせてくれたので、楽しさやワクワクを共有できたと僕自身は強く感じています。

準決勝での故障は残念でしたね。

吉田さん:当日は会社の代表としてロゴを背負って出場するのと同時に、企業ブースの責任者でもありました。選手とどちらを優先するのかとなると、やはり企業ブースを優先せざるを得なかったので、今回はほとんどメンテナンスができませんでした。自分自身、1回戦や2回戦で強いロボットと当たって負けるのでは、と予想を立てていたので、ここまで勝ち進めるとは全く想像していませんでした。

棄権の判断は何故だったのでしょう?

吉田さん:自分の中では苦しい選択でした。エンジニアとしては、どれだけ醜くても最後まで抗う姿勢を見せるべき。一方、メーカーで働いている以上、危険であれば中止して反省し、次回に活かす選択も間違いではない。今回は会社のロゴを背負ったうえで選手として立っていたので、棄権することにしました。

最大の魅力は、年齢の壁なく全員が本気であること

ROBO-ONEはいつごろからご存じだったんでしょうか?

吉田さん:大阪電通大に入学し、出場していた先輩に誘われて見に行った第31回ROBO-ONEが初めてでした。その時、この大会の最大の魅力は、年齢制限がない点だと感じました。僕は中学生くらいからロボットの競技会に出ていましたが、ある程度技術を習得した頃には年齢制限の壁に阻まれてしまい、思うように続行できないという経験をしていました。そのため、高校生から定年退職した方までが同じルールの中で戦い、皆さんが本気で、全力でぶつかっているという環境に強い感銘を受けました。

そこからすぐに参加者になられたのでしょうか?

吉田さん:はい。「めちゃくちゃ楽しそう!僕もやりたい」と、大学に帰ってすぐロボットの設計にかかったことを今でも覚えてます。9月に初めて見て、翌年の2月の次回ROBO-ONEに必ず出ようと決めました。半年しかなかったので、まずは勝つことよりも参加してみようと製作した記憶があります。

32回大会で初参加。最初のロボット名は『>』、“デクレッシェンド”だったんですね?

吉田さん:まず、他のロボットと被らない名前にすることが大前提でした。そして他の競技会に出場する際に、チーム名やロボットを音楽記号で付けていたことがあり、ROBO-ONEでは“デクレッシェンド”と付けました。僕なりに理由はあって名付けましたが、なかなか成績が伸びずにいたときに、大会に長年出場し結果を残されてきた先輩から「どうして“だんだん弱く”みたいなマイナスの意味の言葉をロボットに付けるの?逆にしてみたらいいんじゃない?」と言われたんです。確かに、人間は良い意味を込めた名前を親からいただくわけですから、ロボットもそうだろうと。そこで、大学の援助ではなく自分のお金でロボットを製作しはじめたタイミングを機に、どんどん成長してほしいという気持ちを込め、「だんだん強く」の意味を持つ『<』“クレッシェンド”に改名しました。

吉田さんの機体プロフィールにも書かれている、人とコンピューターの協奏というのは、どんな目標なのでしょうか?

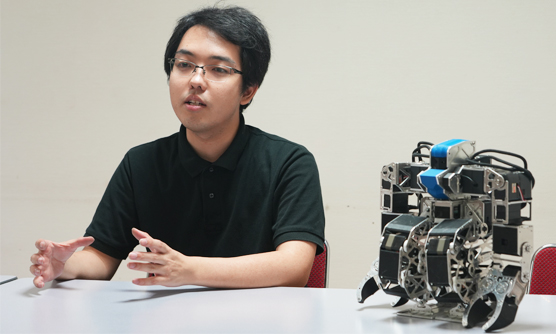

吉田さん:最初から全自動で動くロボットを目指していくと乗り越えられない壁がありそうですが、まず移動は人間が操縦して、攻撃や起き上がりなどロボットができるところから自動化を始め、1つずつクリアしていく関係がいいなと思っています。社会人になってからはなかなか作業時間が取れずまだ目標まで到達できてない状況ですが、今はまず僕が操縦しながらハードウェアを万全の状態にしようというフェーズで、来年には段々と自動化された機体を製作していければと考えています。

観た人に「ときめき」を与えられる存在を目指したい

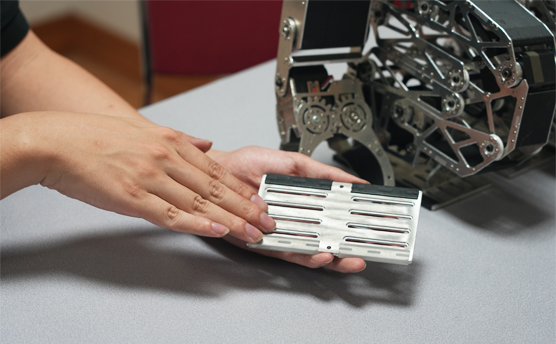

異素材を組み合わせ成形されている足裏のような、新しい技術も積極的に取り入れられていますね?

吉田さん:これは、仕事も絡めた新しい提案を機体に盛り込めないかと、手動射出成形機「INARI」で足裏に極薄のグリップ素材をインサート成形で埋め込むことで剥がれを防止するというものでした。仕事でなくても、僕が参加しているROBO-ONE社会人チームでは定期的にオンライン上での情報交換をやっていて、新しい技術を共有しています。

チームはどんな関係で作られたものなのでしょうか?

吉田さん:誰でも参加歓迎のオープンな情報交換をするチームです。比較的実績のある選手が集まって、クローズドにならないような公開されているXのスペースを利用してコミュニケーションをとっています。そこでは、競技規則が公開後に皆で解釈を話し合ったり、設計の悩みを他のメンバーに相談したりしています。

機体を共同開発したりはしないんですね?

吉田さん:そうですね。でも繋がりがないわけではなく、今回も忙しくて大会出場はちょっと無理かなとも思いましたが、「せっかく認定権(*2)も頂いているし、できるとこまでやろうよ」とメンバーに励まされ、なんとかロボットを完成させることができたので、とてもありがたい存在です。

大会の受賞コメントでは「ときめき」という言葉を使われていたのが印象的でした。

吉田さん:これも僕がチームでよく出す「ときめき駆動開発」という話です。僕が初めてROBO-ONEを見学したとき、大学で優しく接してくれている先輩たちの空気が、会場に入るとピリッとしたものに切り替わった、その時に感じた「ときめき」ですね。そのように「楽しい!」「やりたい!」という気持ちをエネルギーにどんどん形にして、ブラッシュアップを続けています。この言語化するには難しい楽しい気持ちを僕の中ではときめきと表現して、それをどんどん形にしていこうと普段から意識しています。

吉田さんにとって二足歩行ロボットの競技会はまさにときめきだったんですね?

吉田さん:例えば『Frosty』(*3)のような、4.5mを4秒ほどで走るロボット。あれを見た時は、本当に言葉では言い表せないくらいの感動でした。恐らく二足歩行ロボットを知らない方が見ても同じような気持ちになるのでは、と思います。『Frosty』のように一目見て「すごい」と感じてもらえるロボットを製作し、誰かの目標になれるような選手になっていきたいと考えています。観た人に初めて自分がROBO-ONEを見たときに感じたようなときめきを伝え、その大会に自分も出たいと思ってもらえるのが一番の理想かなと思っています。

- *1 エンドミルとテーブルの移動がコンピュータで制御された切削加工機械。

- *2 全国各地で行われるROBO-ONE決勝出場認定権がかかった競技会で優秀な成績を収めると与えられる、予選無しでROBO-ONE決勝に進むことができる権利。

- *3 第29回ミスミ賞受賞機体。