INTERVIEWS

インタビュー

第33回大会 ミスミ賞

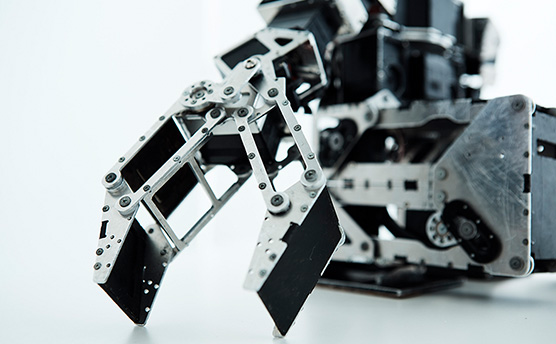

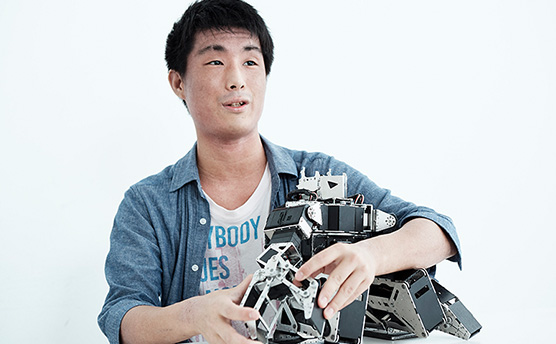

ハードラックス / 大阪電気通信大学 自由工房HRP

- 関 悠伍(せき ゆうご)さん

「自分が『やりたい』と思わないと、人は伸びない」

多くの参加者、観客から第33回大会のベストバウトとして挙げられた決勝戦で惜しくも敗れ、準優勝となった「ハードラックス」。その活躍の背景にはどんな技術や思いがこめられていたのでしょうか。

友達に誘われた部活で

進路が決まった

関さんはROBO-ONEでも実績を残している神戸科学技術高校のOBですが、高校に入る前からロボットづくりを目指していたのですか?

関さん: 高校は電気の勉強をする目的で入りましたので、正直ロボットをする気は全くありませんでした。たまたま同じ中学校の友達が一緒に進学していたのですが、その彼から「帰るの寂しいから一緒に部活せえへん?」と誘われまして。変な言い方ですが、不純な動機で機械工作部……当時は研究会だったのですが、ヒト型ロボットを作っている部活に入らせてもらって、それがロボットとの出会いでした。

そこからロボットづくりにハマるわけですが、どこに魅力を感じられたのでしょうか?

関さん: 最初にロボットの実物を見たのは体験入部の時だったのですが、ロボットが自分で起き上がるというのは感動しました。今となっては当然のことのようにロボットは起き上がって歩いて戦っているわけですが、目の前で高校生の作るロボットが立って歩いて攻撃して、物を運んで……という姿を見て、これは凄い技術が詰まっているに違いないと思いました。そこから興味を持つことは多くあったので、少しずつ学んでいって、最終的にどハマりしたという感じですね。

高校を卒業して、大学は完全にロボットに携わるつもりで進学されたんですね。

関さん: 高校の時は、庶務というか、チームの運営に関することもやらせてもらっていました。自分の力でどこまで出来るのかが気になって、高校でやった基本知識を持って、大学でどこまで自分の専門性を高められるかという目標を持って進学しました。

ハードラックス

-

Record

第33回ROBO-ONE準優勝

第4回ROBO-ONE auto3位 -

Weight

2.99kg

-

Height

50cm

-

Axis

サーボモーター22軸

機械的なコンセプト通りに“動かす”苦労

こんなロボットにしたい、こういう戦い方をしたいということで作った製作のポイントを教えていただけますか?

関さん:

このロボットには大きなハサミがついています。手で掴んだ相手をエイッとなぎ倒す、そんな攻撃をしたいなと思って作りました。機械的には平行リンク機構という、大きく開くしくみを使い、できるだけ大きな「面」で相手の足などを掴めるようにというコンセプトになっています。

足のほうでは長穴減速機構を使っています。今のROBO-ONEでは瞬発性が要ると言われていて、関節の速度を遅くするのは適切じゃないとも言われていますが、足腰に力がないとヒト型のロボットは始まらないと思っており、下半身の4つの軸すべてに減速機構を入れています。実際いろいろな減速機構を作ってみた中で、長穴減速機構は一番作りやすくて使いやすいと感じました。制約もあるんですけど、薄い板だけで作れるのが生産性の高いところかなと考えています。

ここはうまくいかなかったな、というところはありますか?

関さん:

モーション、ロボットの動きを作るのには非常に時間がかかりました。やっぱりロボットはハードウェアとモーションが一致して、初めて成立するものだと思っています。モノができてこんな風に動いて欲しいって思っても、自分がその思いをロボットに伝えないと思い通りには動いてくれないんです。

もともと僕が自信を持っていたモーションは“衝撃の加わらないような動き”……例えば物を積むとか、ゆっくり移動するというような、確実にサーボモーターがその角度になれば絶対に成功する、というようなモーションを得意としていたんです。バトルのような激しく動くものはあまり得意としていなかったので、最初は普通に動くことすらも勝手が違って苦労しました。特に今のROBO-ONEの世界では、片足で前に踏み出したり、重心コントロールを重視した動きをしますので、そうやって片足で、かつ衝撃が加わっても倒れないようにするモーションは、何度も繰り返し作って苦労した思い出があります。

教壇に立って、ものづくりの

「きっかけ」を与えられたら

将来の夢を教えていただけますか?

関さん: 教員になって、教壇に立つことが目標です。まず工業の世界を知ってもらうこと。そして工業の世界を好きになってもらうこと。この2つを教壇に立ってやっていきたいと思っています。

ものづくりの楽しさを、生徒たちにどうやって伝えたいですか?

関さん: 「きっかけがすごい大事」と、高校時代の顧問の先生にずっと言われていました。自分が「やりたい」と思わないと、人って伸びない面があると思うのですが、ものづくりは特に、その側面がでかいと思っています。まずは様々な分野で自分の手を動かすことと、色々な知識を紹介すること。教科書を見るだけではなくて、例えば町中でこういう技術が使われているだとか、こういうものが繋がっているっていうのを知ってもらって、少しでもどこかで引っかかってくれたら。例えば車好きな子がいたら、じつは車の中にはこういう充電池が使われているっていうのを伝えたら、機械だけが好きだった子でも、もしかしたら電気が好きになるかもしれないと。そういうちょっとしたきっかけでも良いので、広い世界を持ってもらえたらと思っています。

今後、どんなロボットを作りたいですか?

関さん:

1つ大きな目標として、AIを使ったロボットに挑戦したいと思っています。ROBO-ONEの世界も非常に奥が深くて、ROBO-ONEだけの良さがあるんですけれども、ヒト型のあの世界だけでは学べないことがありまして、それがプログラムというかフローというか、中身の世界だと思うんですよ。

そういう意味もあって、「ROBO-ONE auto」や※「ROBO-剣」にも参加させてもらっています。今のROBO-ONEは、人が動かして楽しいものが中心になっています。ただ、ここからはロボットが自己判断しなければいけない世界になりますので、そこへ挑戦せずに「ロボットを作っていました」と語る自信は、自分にはありません。もうひとつ、自信を持って言えるパワーを付けたいと思っています。コンピューター処理であるとか、カメラの画像を使ったりであるとか、知能で勝負するようなロボットをつくりたいなぁと。

※ROBO-剣とは、二足歩行ロボット協会主催のロボットによる剣道大会です。

知能的なロボットで何を実現されたいのでしょうか?

関さん: 今は物を探すことが目標とされていますので、そこはしっかりとやっていきたいです。まだ始めたばかりで、ロボットに何ができるかすらもよくわかっていないのですが、それがができたときには、また新しく自分の世界観が拡がっていると思います。そこから自分のできることを整理して、新しい力を付けていきたいなと考えています。