インタビュー2019.3.25

国際ロボット競技会「FRC」はなぜ世界の中高生を魅了するのか?

日本初の世界大会出場チームが語る、その理由とは

毎年春に開催される、国際ロボット競技会「FIRST ROBOTICS COMPETTION」(以下、FRC)。2018年は、世界27カ国から3,600チーム、9万人を超える中高生がこの大規模なイベントに集いました。2019年大会は3,790チーム、9万5千人近くにのぼる、前年を上回る参加が予定され、年々注目は高まっています。

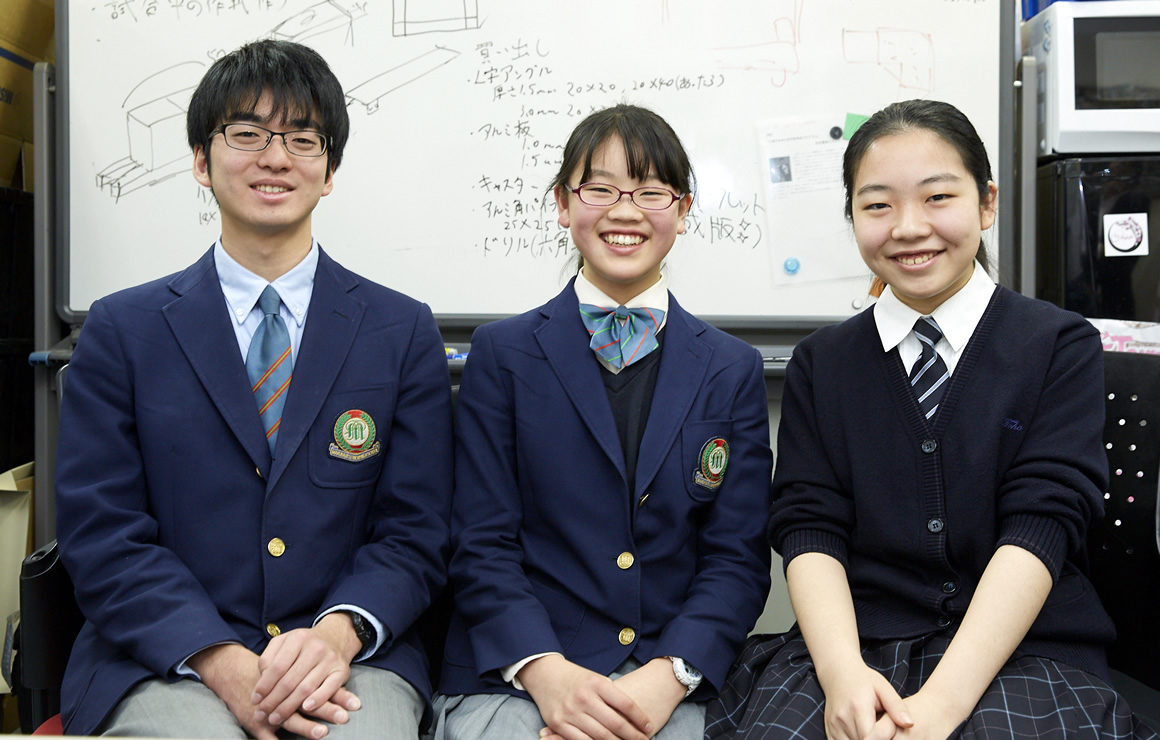

FRCは、なぜこれほどまでに世界中の学生を魅了するのか。「More Than Robots(=ただのロボット競技会ではない)」という大会コンセプトに秘められた想いとは。日本チームとして唯一、世界大会を経験したチーム「SAKURA Tempesta」の創設者である中嶋花音さん(高校3年)、技術リーダーの中島悠翔くん(高校2年)、ジュニアメンターの立崎乃衣さん(中学2年)にお話を伺い、その魅力に迫ります。

熱気に包まれる、FRC会場の様子

“ただのロボット競技会ではない”世界27カ国9万人以上が集う大会

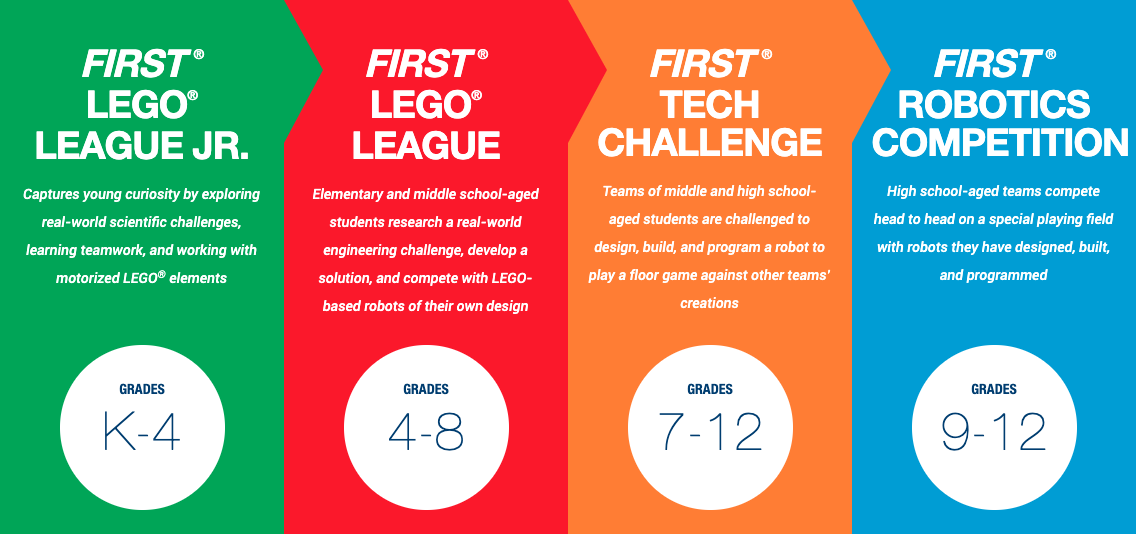

FRCは、米国NPO法人「FIRST」が主催する4つの大会プログラムのうちの最高峰で、15歳から18歳を対象とした、20年以上の歴史をもつロボット競技会です。参加者は北米をはじめ、ヨーロッパ、トルコやイスラエルなどの中東地域、オーストラリアなどが多く、アジアでは中国からも参加が急増しており、世界規模の大会と言えます。

FRCは、「FIRST」が主催する4つの大会プログラムの最高峰(FIRST HPより)

2018年大会で、日本チームとして初となる世界大会への出場を果たし、大会初参加のチームが獲得できる3つの賞(地域大会にて「Rookie All Star Award」「Highest Rookie Seed Award」、世界大会にて「Rookie Inspiration Award」)を総なめにする快挙を成し遂げたのが「SAKURA Tempesta」です。

チーム結成の発端は、アメリカ留学中の中嶋花音さん(以下、花音さん)が現地でFRCに参加し、その楽しさに魅了されたこと。日本でも活動したいと、2017年に帰国して発起人となりました。現在のメンバーは合計20名弱。ロボット競技には珍しく、そのうち半数以上が普通科の学校に通う女子学生です。

左から技術リーダーの中島悠翔くん(高2)、設計担当の立崎乃衣さん(中2)、創設者で昨シーズンリーダーの中嶋花音さん(高3)

FRCが興味深いのは、「More Than Robots(=ただのロボット競技大会ではない)」という大会コンセプトの通り、戦績を競うだけではない、幅広い学びを得るための数々の仕掛けが施されている点です。

“協働”がカギ。技術もデータも隠さず開示、

他チームのトラブルも積極的に助ける

試合ごとに、ランダムに決められた3チームで同盟を組んで対戦する—。

FRCの特徴を、よく表しているルールの1つです。チーム対チームの対決であれば、自分たちの技術は対戦中にオープンにはしないでしょう。しかし、同盟を組むFRCでは、他チームと交流を積極的に図り、“協働”することが重要になります。中島くんは、国内のロボット大会には何度か出場した経験がありますが、FRCでその違いに遭遇し、とても驚いたそうです。

FRCは、他チームとの交流が楽しいと中島くん

「FRCは交流することが基本です。どのチームと組むかわからないから、出場者は積極的に各チームのブースを回って情報収集をおこないます。どういう特徴でどんな機構を使っているかとか、みんな積極的に自分たちの技術を開示しています。僕もいろんなブースを回って新しい発想に刺激をもらったし、インスピレーションも湧きました。日本にもこういう大会があるといいなと思いました」

さらに決勝戦では同盟を組むチームを指名できるため、そうした視点でも観察しています。勝つためには、自チームの強みと弱みを客観的に把握し、それを他チームへアピールする力、さらには他チームの力量を見極める洞察力も欠かせません。FRCは技術交流を促進し、大会を通じてさまざまなスキルを自然にレベルアップさせているのです。

FRCにはロボットづくり以上の魅力があると、花音さん

花音さんは続けます。「皆さん、活躍してすごいですねと言ってくださるけど、自分たちの実力で成功したとは思っていません。FRCでは敵味方に関係なくみんな驚くほど協力的で、近くのチームが壊れた部品を3Dプリンターで作ってくれたり、壊れたモータードライバの代替品をくれたりと助けてもらいました。CAD(設計支援ソフト)データや、部品の使い方リストまで快く提供してくれます」

どのチームも“アウトリーチ”の一環として、他のチームを助けたり、技術情報の提供も積極的に行っているそうです。この“アウトリーチ”は、FRCを理解するうえで重要なキーワードとなります。

アウトリーチの精神で、“参加者と”“地域社会と”協働しつながっていく

FRCでもっとも権威的な賞である、「Chairman’s Award」。

世界大会で受賞すると、世界大会の永久シード権が得られます。実はこれは、技術や大会成績に対する評価ではありません。“アウトリーチ活動”を始めたとした、FIRSTの目指す“ゴール”“目的”を果たすお手本となるチームへ贈られる賞なのです。そう、FRCは大会中の試合だけではなく、オフシーズン中の活動も評価対象となるのです。

“アウトリーチ”とは一般的に、福祉などの分野において「手を差しのべること」を意味します。しかし、FRCにおいては特別な意味を持つと花音さんは教えてくれます。

「アウトリーチは、“Reach Out”という言葉が元になっていて、自分たちのコミュニティの外にもどんどんリーチしていくという意味があります。FRCを主催するFIRSTは、子どもたちにSTEM分野(科学・技術・工学・数学)に興味を持ってもらうことを目的に設立されたので、FRCの“アウトリーチ活動”は、主にSTEMを広める活動をさしています」

アウトリーチ活動の一環として、夏休みの子ども向けワークショップ「私だけの扇風機をつくろう」を開催し、講師を務める立崎さん

FRCは地域とのつながりも、非常に大事にしています。アメリカでは高齢者の家を回って掃除をするなどの地域ボランティアも積極的に行うそうです。「私たちの活動は地域に支えられているので、チームが存続するためにも、地域とのつながりは欠かせません」と花音さんは言います。

資金調達、プレゼン、マネジメント…

地域企業とつながり、大人顔負けのビジネス感覚が養われる環境

FRCでは、学生が自ら資金調達活動も行います。

部材を購入できる金額は5,500ドルまでと大会規定(※2019年)で決まっていますが、企業から受ける支援については制限がないため、スポンサー集めが重要になります。

チーム発足時、花音さんはリーダーとして資金集めに奔走しました。「まずはCSR(企業の社会的責任)に積極的に取り組む企業リストや、リコチャレ(理工チャレンジ)などのキーワードで興味を持ってくれそうな企業を探し、片っ端からメールをしました。500社ほどメールで打診しましたが、そのうち返事があったのは80社ほど。その中で会ってくれるのは数えるほどでした」

アポイントがとれると、企業訪問して支援を得るためのプレゼンをおこないます。中学2年の立崎さんも、例外ではありません。「初めは戸惑ったけど、だんだんコツが掴めてきます。企業訪問してプレゼンをして、賛同を得てスポンサーになってもらって、という体験はとても楽しかったし、ショールーム等で面白いものを見られるのも刺激になりました」と振り返ります。

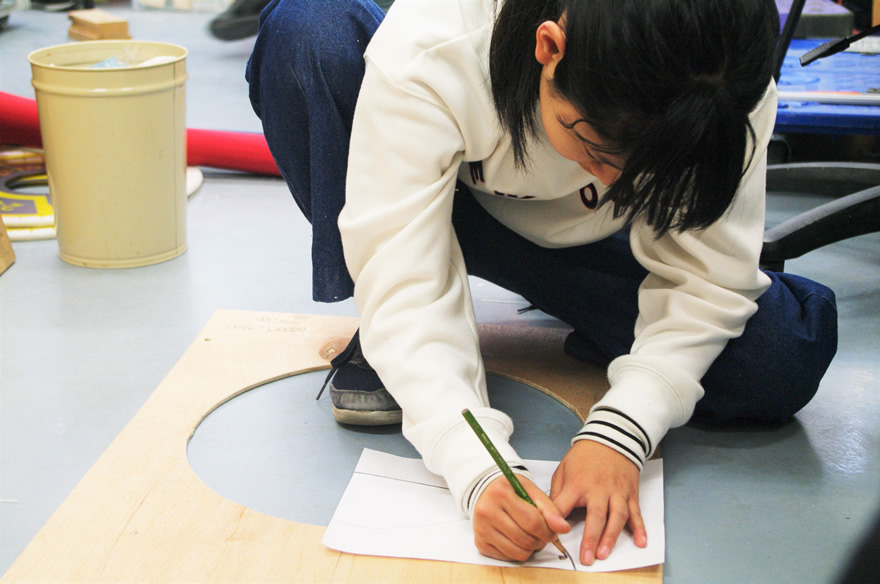

小学生の頃からロボットづくりに取り組む立崎さん

スポンサー集めが重要な活動と位置付けられるのは、日本の中高生向け大会には珍しく、賛否は分かれるかも知れません。しかし、学生が地域企業と繋がり「資金調達、予算計画、チームのブランド構築」といった活動を通じて、「会社経営に近いチーム運営を行う」ことはFRCの狙いの1つでもあります。市場リサーチからはじまり、スポンサーになってもらうために何をアピールすべきかを考えプレゼンする。こうした一連のプロセスはまさに、企業が必要とするマーケティング力やプレゼン力に他なりません。学業との両立は大変ですが、自ら考え行動するなかで身につくスキルは、大会を通じて得られる大きな成果といえるでしょう。

FRCは学生だけでなく、多くの企業も魅了します。MISUMI USAも2016・17年の大会スポンサーとして部品提供を行い、現在もチームスポンサーとしてFRCに関わっています。MISUMI USAの担当者は、「FRCはこれまでにない感動的な体験で、本当に若い学生たちの人生を変えるコミュニティですし、私の人生も変えました!」と話します。家庭環境に恵まれずに育った学生が、FRC参加を通じて自分を変えた経験を語ってくれたことも印象的だったそうです。

始めてミスミの本社を訪問したときの写真。大学院生のメンター付き添いのもと、堂々たるプレゼンを披露いただきました

FRC大会のMISUMI USAブース

資金集めは当初難航し、大会参加費の支払い期日直前までスポンサーが見つからず「精神的にきつかった」と花音さん。「返事がなかったり断られたり、最初はけっこう落ち込みました。でも数をこなすうちに、企業側の事情やビジネスマナーもわかるようになってきて、最初の頃に企業に送ったメールは、今ふりかえると“恥ずかしい”と思ってしまうくらい。何も知らなかったなと」

また、大会申込み等の諸手続きやルールブック等の資料は、もちろんすべて英語。日本の学生にとっては、グローバル感覚や英語力を養うまたとない機会になっています。

製作キットもある、技術講習もある

だから初心者から経験者まで、あらゆるレベルの人が楽しめる!

大会テーマ発表後、ロボット製作にかけられる期間は、たったの6週間です。

2019年は、1月5日がキックオフ。大会テーマ発表があり、この日にロボット製作がスタート。そして3月27日~30日に、ハワイ地域大会に出場します。ここで勝ち進むと、4月末に開催されるデトロイトの世界大会への出場権を獲得できます。

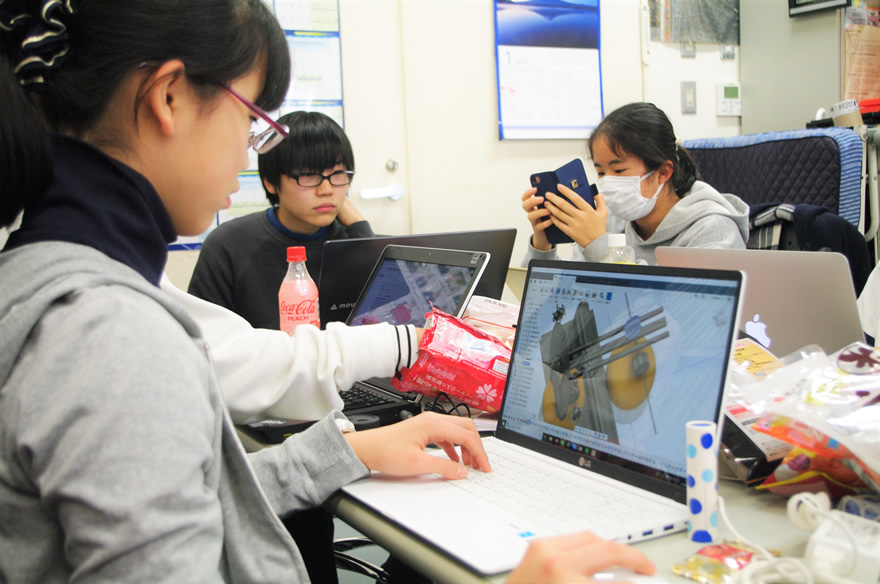

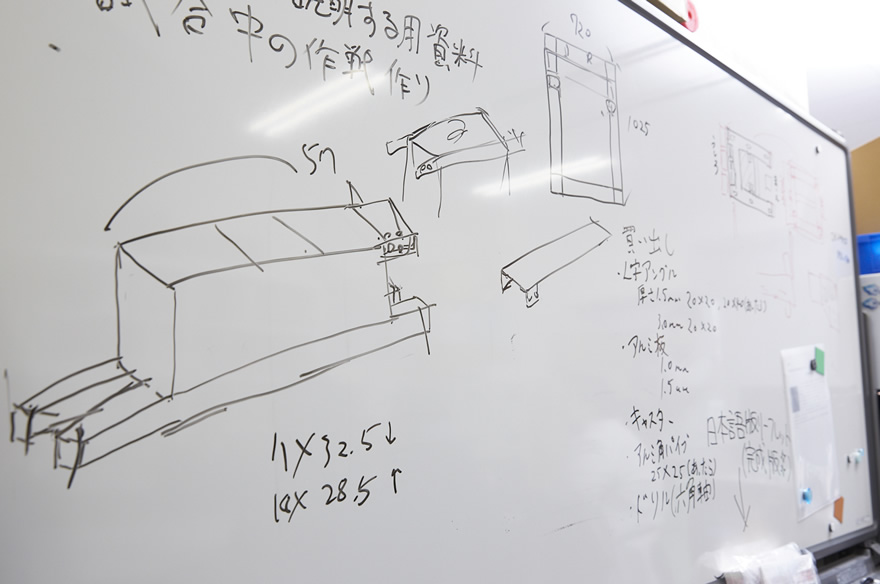

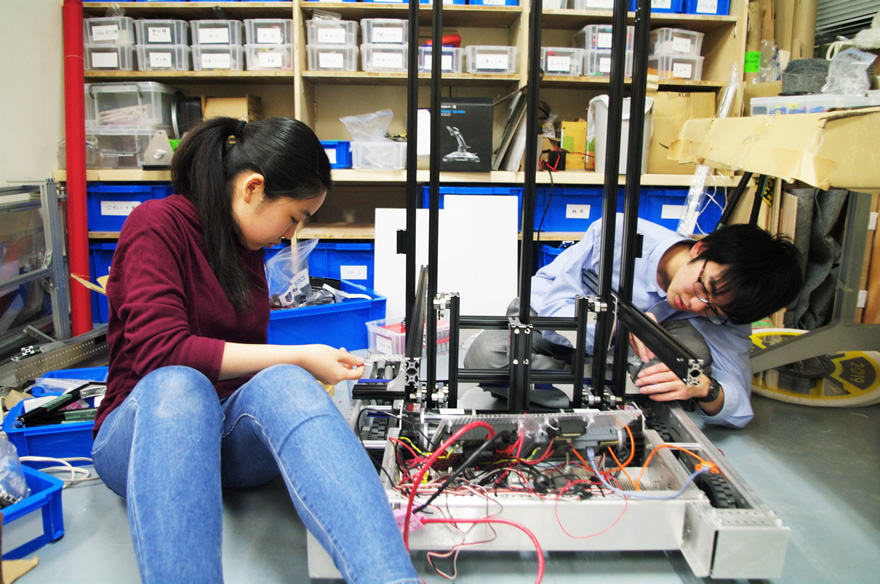

夢中、熱中の作業風景

メンターやスポンサー企業が集まり、2019年のロボット完成披露会を開催

「SAKURA Tempesta」のロボットは、大部分がミスミの部品で作られています。幼い頃から機械設計者の父の影響でミスミのカタログを読んで育ち、ミスミをよく知る立崎さんは「ミスミはバリエーションが豊富で最適な部品を選びやすい点がとても便利です。それに、短納期で手に入れることができる安心感です。締め切りが迫ってくると、納期が信頼できるかどうかはとても大事なので」とミスミを選んだ理由を話します。

ただし、ロボットは大会側が用意する製作キットだけでもつくることは可能です。「FRCでは、ロボットすべての機能を追求しなくてもいいと思います。1つの技術に特化して、弱いところは他チームに補完してもらう作戦もあります」と中島くんは言います。

実際、「SAKURA Tempesta」も大半が、ロボットづくり未経験の学生。「最初のうちは消極的だった人も、いつの間にかできるようになっていて驚かされます」と中島くん。FRCは「誰でも参加できる」点が特徴的で、例えばプログラミング、エレクトロニクス、金属加工といったロボット製作に加えて、Web制作、デザイン、パブリックスピーキング、動画制作など、いろいろな役割があります。

国内には3つのFRCチームがあり、他チームと合同で企業のCAD講習も受講

必要なスキルは先輩をはじめ、社会人や大学生のメンターにも教えてもらったり、企業のCAD講習会や技術講習など学ぶ機会は多く、「技術はないけれど、興味があるから参加したい」という学生たちに、大きく門戸を開いているのです。

日本で地域大会開催を求めて。

「エンジニアリング(工学)」にもっと興味をもってもらいたい

FRCを体験した3人に共通するのは「チームでやりとげた達成感」。そして国境を越えて、海外の友人ができることも醍醐味の1つだと言います。

「SAKURA Tempesta」は、地域大会に出場するためハワイまで遠征します。世界大会への出場権を競う地域大会は世界各国で開催されますが、国内28チーム以上の参加があって、はじめて開催国になることができます。現在、日本でも地域大会開催の実現に向けて、「FIRST Japan」が準備を進めています。

2020年5月には、横浜で小中学生対象の「FLL」世界大会があり、FRCのキックオフイベントも行なう予定です。花音さんはFIRST Japanの委員としても活動しており、「SAKURA Tempesta」も一緒に、日本での地域大会開催に向けて取り組んでいます。

各種イベントで、FRCを紹介する活動も行っています

「最初は動画制作がやりたくてFRCに参加しましたが、やってみて180度イメージが変わりました。ロボットやエンジニアリング(工学)は、“難しくて、とっつきにくい”イメージがあると思います。でも、知る前から自分には無理だと決めつけてしまう、女子が工学分野を選択するイメージもない。そういった風潮を変えていきたいです」と花音さん。

ロボット教室やプログラミング教室が盛り上がりをみせる中で、家庭の経済状況に関わらずみんなが参加し学ぶことができる機会は、日本ではまだ少ないのが現状です。

「日本の子どもたち、中高生、女子学生に、エンジニアリングの楽しさを知る機会を提供したい」。

日本でのFRC地域大会開催を目指す、「SAKURA Tempesta」の想い。その実現は、そう遠くない未来かもしれません。

2018年FRC世界大会にて。FIRST創設者で、エンジニアを志す学生憧れのDean Kamen氏との面会は、忘れられない思い出!

FRC参加に興味を持たれた方は、「SAKURA Tempesta」までご連絡ください。

「SAKURA Tempesta」でもメンター、メンバーを大募集中(活動拠点:千葉)、その他の参加方法についてもご相談にのります。

※お問い合わせ時、「ミスミの記事を読んだ」と一言添えて頂くとスムースです

- SAKURA Tempestaウェブサイトはこちら

- SAKURA Tempesta問い合わせ先:frc@sakura-tempesta.org